‘언젠가’는 꿈이다. 희망의 단어다. 그 말을 떠 올리며 미래의 자신을 상상해 보는 것만으로도 행복감이 솟는다. 언젠가 속의 나는 영어의 달인도, 주식 부자도, 멋진 몸매의 소유자도 될 수 있다. 동시에 ‘언젠가’는 핑계다. 도망의 단어다. 그 말의 뒤에 숨어서 지금의 게으름과 비겁함을 희석시킬 수 있다.

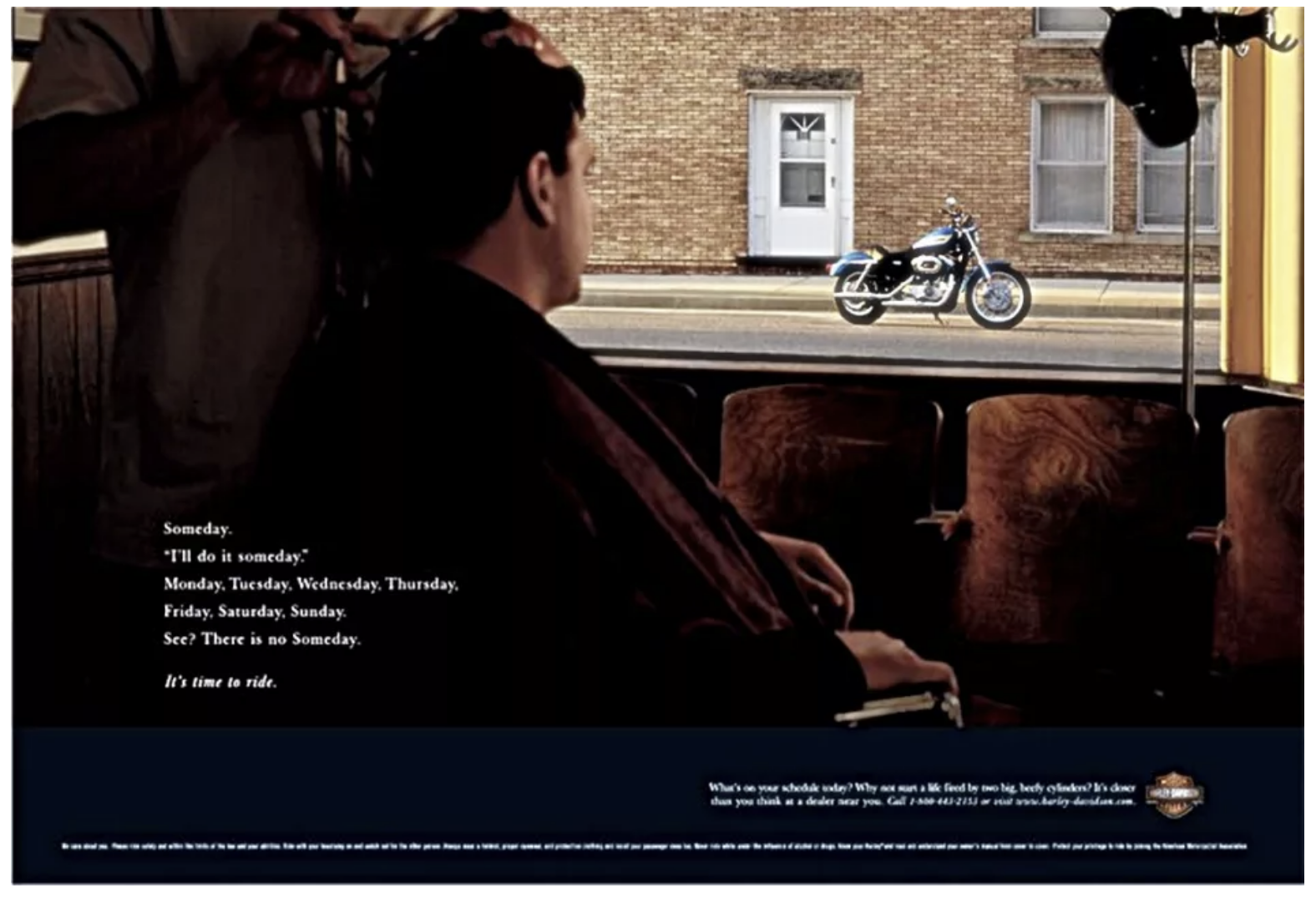

이렇게 양가적인 단어 언젠가(someday)를 가장 임팩트 있게 쓴 카피라고 하면, 단연 할리 데이비슨의 인쇄 광고를 꼽을 수 있다. 광고의 이미지는 단순하다. 이발소 의자에 앉아 창 밖에 서 있는 할리 데이비슨 오토바이를 넋 놓고 바라보고 있는 남자. 그 옆에는 Monday, Tuesday, Wednesday… ‘-day’로 끝나는 요일명이 나열돼 있다. 그리고 이어지는 짧은 한 줄의 문장이 죽비처럼 뒤통수를 친다. See? There is no Someday. (봤지? 세상에 ‘언젠가’라는 날은 없어)

1903년 작은 동력 자전거 회사로 시작해 120년을 이어 온 할리 데이비슨은 단순한 오토바이 브랜드가 아니다. 자유와 반항을 상징하는 하나의 아이콘이다. 이 오토바이를 탄 다는 것은 이동수단을 넘은, 정체성과 라이프스타일을 드러내는 것이다. 수많은 이들이 할리 데이비슨 위의 자신을 꿈꾼다. 광고 속 이발소의 남자처럼. 그러나 모두가 가질 수는 없는 꿈이다. 주저하다가는 평생 창밖 풍경으로만 남을.

사실, 언젠가라는 말로 유예하지 말아야 할 것은 육중한 오토바이 위의 터프가이의 로망만이 아니다. 금연, 영어 공부, 다이어트 등 새해 첫날마다 등장하여 짧은 유통기한으로 소멸하는 낯익은 다짐들도 마찬가지다. 매일이 새해 첫날 같으면 언젠가는 ‘언젠가’가 필요 없는 날이 올지 모른다.

정규영의 더 많은 생각이 궁금하다면?