해당 아티클은 에디터의 브런치에서도 확인할 수 있습니다. 👉 https://brunch.co.kr/@kap/702

박물관에 있는 안경은 예술품, 놀이동산에 있는 안경은 기념품, 그리고 안경점에 있는 안경은 상품이다. 똑같은 안경이라도 그것이 위치한 공간에 따라 달리 인식되는 것이다.

“박물관에 있는 안경과 안경점에 있는 안경은 다르잖아!”라고 반문하는 분도 있을 것 같다. 과연 꼭 그럴까? 이와 관련해서 재밌는 이야기를 소개해볼까 한다.

2016년 5월, 샌프란시스코 현대미술관에 두 명의 10대 청소년이 방문했다. 미술관에 있는 대부분의 작품에 깊은 인상을 받은 그들이었지만 몇몇 작품에 대해서는 도저히 이해하기 힘들었던 것 같다. ‘내가 그려도 저것보다 잘 그리겠는데?’ ‘도대체 예술의 기준이 뭐야?’와 같은 생각을 하게 된 것이다.

이런 상황에서 대부분의 사람은 그냥 불평불만을 하고 넘어가거나, 조금 더 적극적인 사람이라면 자신의 생각을 리뷰로 남겼겠지만 이들은 달랐다. 발상과 행동의 차원이 달랐다. 쓰고 있던 안경을 미술관의 바닥에 놓고 사람들의 반응을 지켜본 것이다.

얼마 지나지 않아 사람들은 그들이 바닥에 놓은 안경 앞으로 모여들기 시작했다. 관람객은 흔하디 흔한 안경을 예술품으로 인식한 것이다. 안경을 자세히 보기 위해 무릎을 꿇고 보는 사람부터 사진을 찍는 사람까지 다양했다. 순식간에 ‘상품’은 ‘예술품’이 되었다.

* 참조 문헌: Elle Hunt, “Pair of glasses left on US gallery floor mistaken for art”, <The Guardians>, 20160527

정도의 차이는 있겠지만 이와 비슷한 경험을 대부분 해보지 않았을까 싶다. 나는 미국 LA여행 중에 너무나도 인상적인 스노우볼을 발견했다. 첫눈에 나의 눈길을 오롯이 사로잡은 마력의 스노우볼이었다. 가격도 그리 비싸지 않아서 그 자리에서 바로 구매를 했다. 귀국해서 얼마 지나지 않아 문뜩 그 스노우볼의 바닥을 보게 되었는데, 놀랍게도 다음과 같은 문구가 적혀 있었다.

MADE IN KOREA

그렇다. 한국에서 만든 물건을 미국에서 구매하면서 특별한 물건이라 생각한 것이었다. 인터넷에서도 흔하게 구할 수 있는 스노우볼을 말이다. 동일한 물건이었지만 LA에서 느꼈던 감정과 인터넷 쇼핑몰에서 보고 느낀 감정은 하늘과 땅 차이였다. LA에서는 운명과도 같은 기념품, 인터넷 쇼핑몰에서는 그저 그런 상품이었다.

이러한 공간의 변화뿐만 아니라, ‘언제 접했는가?’ 그리고 ‘어떠한 상황에서 접했는가?’와 같이 시간/장소/상황에 따라 우리는 같은 것을 달리 보게 된다. 이를 가리켜 TPO(Time/Place/Occasion: 시간/장소/상황)라고 할 수 있는데, 나는 이를 조금 더 넓은 의미에서 ‘맥락’이라 부르고자 한다.

맥락을 뜻하는 영어 단어 context의 라틴어 어원을 살펴보면 ‘함께’를 의미하는 ‘con’과 ‘짜다 혹은 엮다’를 의미하는 ‘text’의 조합이다. 즉 어떤 것의 의미는 그 자체가 아닌 그것과 함께 엮여있는 모든 관계에 의해 결정되는 것이다. 인사치레로 건넬 수 있는 “밥 먹었어?”라는 흔한 말도 영화 <살인의 추억>에서 인간의 수만 가지 감정을 담은 “밥은 먹고 다니냐?”로 재탄생하는 것처럼 말이다. 이처럼 모든 텍스트(text)는 맥락(context)에 의해 결정된다

앞에서 이야기한 ‘미술관 일화’의 안경도 미술관에서의 관람이라는 맥락하에 선보였기에, 관람객이 그것을 예술품으로 받아들인 것이다. 이것을 그대로 사업에 반영한듯한 브랜드가 우리나라에 있다. 바로 젠틀몬스터다.

젠틀몬스터는 맥락을 활용하여 자사의 안경을 ‘상품’이 아닌 ‘예술품’으로 만들었다. 그리고 세계적인 명품 브랜드가 되었다.

기존의 모든 안경브랜드의 매장은 안경점이었다. 매장의 크기 및 디자인에 차이는 있었으나, 고객의 눈에는 모두 상품을 판매하는 안경점이었다. 그러다 보니 상품의 가치는 기능의 가치를 크게 벗어나지 못했다. 상점이라는 맥락하에 제시되는 상품의 가격은 ‘원가+@’이고 이 @는 경쟁이 심화됨에 따라 빠르게 축소된다.

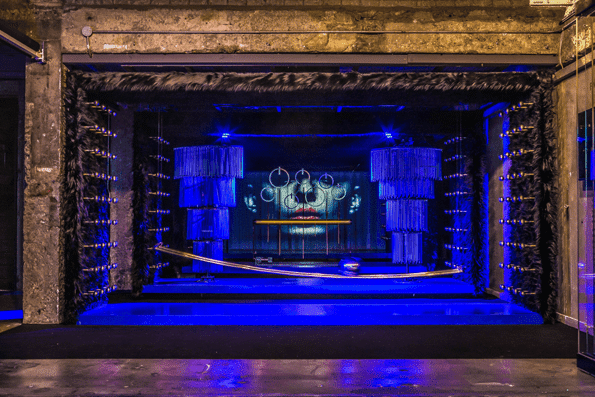

젠틀몬스터는 이와 달랐다. 자사의 매장을 안경점이 아닌 박물관으로 만든 것이다. ‘퀀텀프로젝트(15일~25일마다 매장 내 설치미술을 변경하여 전시하는 프로젝트)’를 통해 박물관이라는 맥락을 고객에게 제시했고, 이러한 맥락 속에 있는 고객은 관람객 그리고 안경은 예술품이 될 수밖에 없었다.

모든 브랜드가 젠틀몬스터처럼 맥락을 창조할 수는 없을 것이다. 제대로 된 맥락을 만들기 위해서는 꽤나 많은 자원이 요구되기 때문이다. 맥락을 창조하기 힘들 때는 다른 사람이 만들어놓은 맥락에 올라타는 것도 방법이다. 대표적인 예가 오리온의 ‘마켓오 리얼브라우니’다. 이 상품을 탄생시킨 노희영 씨는 타인의 맥락을 영리하게 활용했다.

빅뱅 콘서트에 가는 관람객은 대부분 10대~30대 초반 여성이었다. 이들이 브라우니의 맛을 알리는 주요 고객이 될 것이었다. 나는 오리온의 신제품 과자를 빅뱅 콘서트장에서 무료로 나눠주는 기프트 샘플링(gift sampling)을 하겠다고 제안했다. 음식을 먹을 때 ‘무엇을’ 먹느냐 만큼 중요한 게 ‘누구와’먹느냐다. 콘서트장에서 너무나 좋아하는 빅뱅을 보면서, 감격스러운 상태에서 브라우니를 먹는다면 그 맛은 한층 배가될 터. 그리고 기억 속에서 브라우니의 달콤한 맛이 각인될 것이다. – 노희영의 <노희영의 브랜딩 법칙>(21세기북스, 2020) 중 –

몇 년 전부터 활발하게 진행되고 있는 컬래버레이션도 맥락을 활용하는 좋은 예이다. 물론 모든 컬래버레이션이 맥락을 활용하는 것은 아니다. 2개 이상의 브랜드를 단순 결합하거나, 빠르게 식어버리는 단기 유행(Fad)에 편승하기에 급급한 경우도 많으니까 말이다. 하지만 성공적인 컬래버레이션은 새로운 맥락을 고객에게 제공한다.

정리해 보자면 다음과 같다.

1. 마케터는 브랜드가 추구하는 이미지(가치)에 가장 어울리는 맥락을 찾아낸다.

2. 맥락을 찾아냈다면 그것을 스스로 만들어내거나 그러한 맥락을 제공하는 사람과 함께 한다.

3. 이러한 맥락 속에서 고객이 브랜드를 충분히 경험할 수 있도록 돕는다.

마케터는 이렇게 맥락을 발견하고 창출하며 전달해야 한다. 그렇게 뛰어난 마케터는 맥락을 장악한다.

<같이 보면 좋은 글>

https://brunch.co.kr/brunchbook/kaptop8

* 캡선생의 더 많은 생각이 궁금하다면?