아래 글은 2025년 10월 01일에 발행된 뉴스레터에 실린 글입니다.

전체 뉴스레터를 보시려면 옆의 링크를 클릭하시면 됩니다. [뉴스레터 보러 가기]

최악으로 끝날 듯합니다

지난 한 주 가장 뜨거웠던 이슈는 카카오톡의 대대적 개편이었습니다. 9월 23일부터 순차 적용된 업데이트는 거센 반발을 불러오며 연일 화제가 됐고, 부정적 여론은 가라앉기는커녕 더 커졌죠. 결국 개편 시작 일주일 만인 9월 29일, 카카오는 피드형 친구 탭을 철회하고 기존 친구 목록을 복원하겠다고 발표했습니다.

저는 이 이슈를 다음 주쯤 다뤄보려 했습니다. 여론의 힘은 강력하지만 어디까지나 일부를 대변할 뿐, 결국 성공 여부는 데이터가 말해준다고 믿기 때문입니다. 더구나 카카오톡 같은 국민 서비스는 무엇을 해도 욕을 먹기 쉽습니다. 사람들은 편의성과 무관하게 익숙함을 선호하니까요. 모두가 환영할 개편이었더라도 일정 수준의 반발은 불가피했을 겁니다. 그래서 이번 비판이 역대급이긴 해도 처음엔 조금 더 지켜보자고 생각했습니다.

아마 경영진이 무리한 개편을 밀어붙인 배경에도 “어차피 욕은 먹는다, 감수하고 가야 한다”는 논리가 있었을 겁니다. 문제는 과감히 수를 뒀다면 끝까지 설득하고 버텼어야 했다는 점입니다. 지금 흐름대로라면 욕은 욕대로 먹고, 원하는 변화도 이루지 못한 채 최악의 결과로 귀결될 가능성이 크죠.

이처럼 카카오톡의 첫 번째 탭 복원 방침이 나온 만큼 이번 이슈를 현시점에서 정리해 볼까 합니다. 물론 아직 데이터가 충분히 쌓이지 않아 성급한 결론을 내리긴 이릅니다. 그럼에도 왜 이런 무리수를 뒀는지, 실제 효과는 어땠는지, 결국 백기를 든 이유는 무엇인지, 지금까지의 지표를 바탕으로 차근히 짚어보겠습니다.

속사정을 한번 유추해 봤습니다

카카오톡의 고민은 무려 2022년 무렵까지 거슬러 올라갑니다. 이처럼 오랜 고민과 시행착오 끝에 던진 승부수였지만, 불과 일주일 만에 번복할 수밖에 없었죠. 과연 그 사이 내부에서 무엇을 봤을지, 모바일인덱스 Insight에서 확인 가능한 데이터를 바탕으로 유추해 봤습니다.

① 숏폼의 시대, 도태된 카카오톡

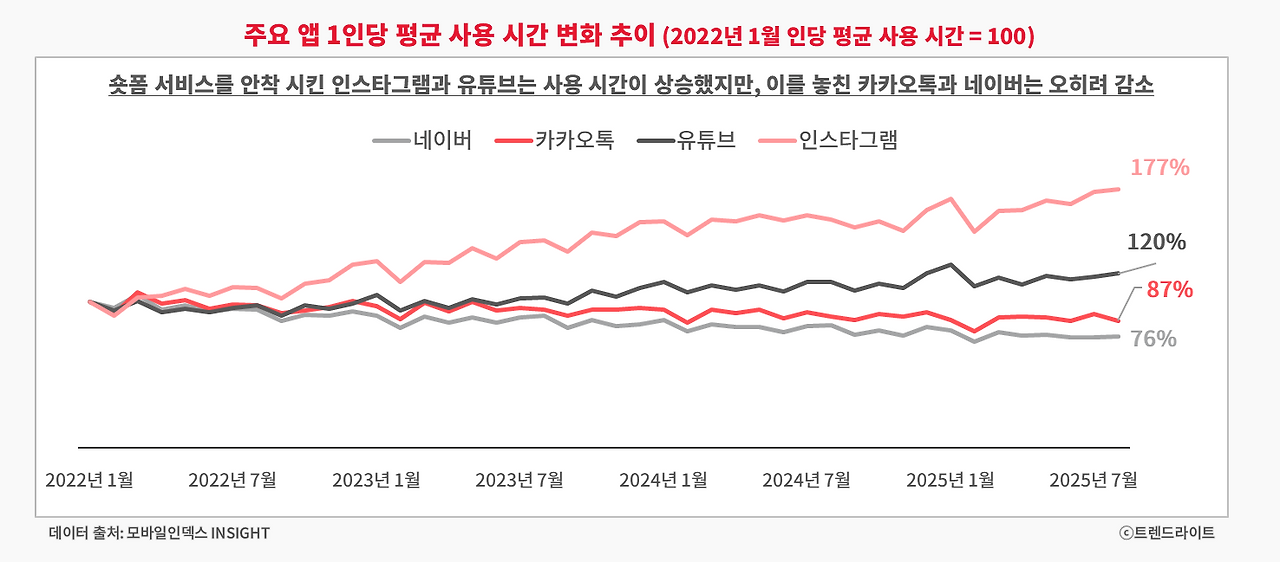

2021년 2월 인스타그램 릴스, 같은 해 12월 유튜브 숏츠가 본격화되며 국내에도 숏폼의 시대가 열렸습니다. 이를 기점으로 유튜브·인스타그램의 1인당 사용 시간은 꾸준히 우상향 했지만, 카카오톡과 네이버는 여전히 제자리걸음이었습니다. 두 서비스는 이미 설치율이 포화에 가까워, 체류 시간 정체가 곧 광고 매출 정체로 이어질 수밖에 없었죠.

숏폼 콘텐츠 트렌드에 올라타느냐 여부가 1인당 평균 사용 시간의 성장 여부를 결정하였습니다

카카오는 이 딜레마를 풀기 위해 그동안 세 번째 탭에서 뉴스·카카오뷰·카카오채널 등 다양한 실험을 반복했습니다. 2023년 오픈채팅 개편으로 일부 개선은 있었지만, 전체 체류 시간을 끌어올릴 만큼의 반전은 아니었죠. 결국 첫 번째 탭에 손을 대는 것밖에 다른 대안이 없었던 겁니다.

② 성과는 분명 있었습니다

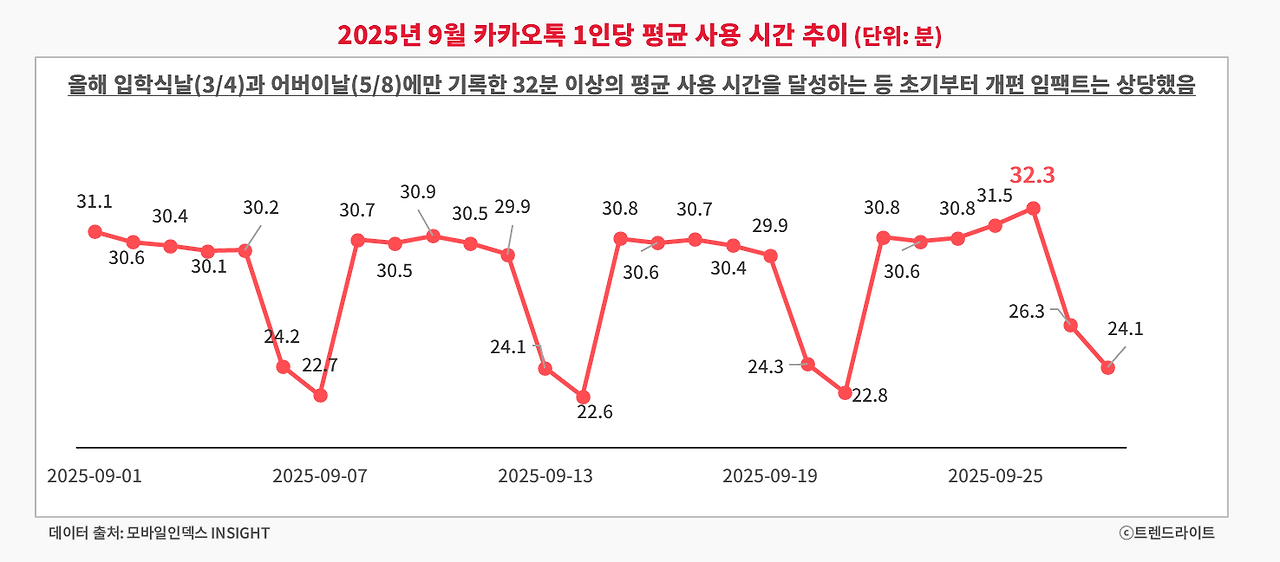

개편의 효과가 없었던 건 아닙니다. 오히려 즉각적으로 나타났습니다. 전체 사용자에게 개편이 모두 적용되기도 전에, 인당 평균 사용 시간이 30분대 → 32분 안팎으로 올라섰거든요.

며칠 안되어 즉각적인 변화가 데이터로 확인될 정도로 효과는 확실했습니다

얼핏 미미해 보일 수 있지만, 올해 32분을 넘긴 날은 개학일(3/4)과 어버이날(5/8) 정도에 불과했습니다. 그만큼 대규모 서비스에서 이 정도의 체류 시간 증가는 쉽게 나오지 않는 변화입니다. 내부에선 충분히 “조금 더 버텨보자”는 판단이 나올 법한 신호였죠.

③ 동시에 보인 균열의 조짐

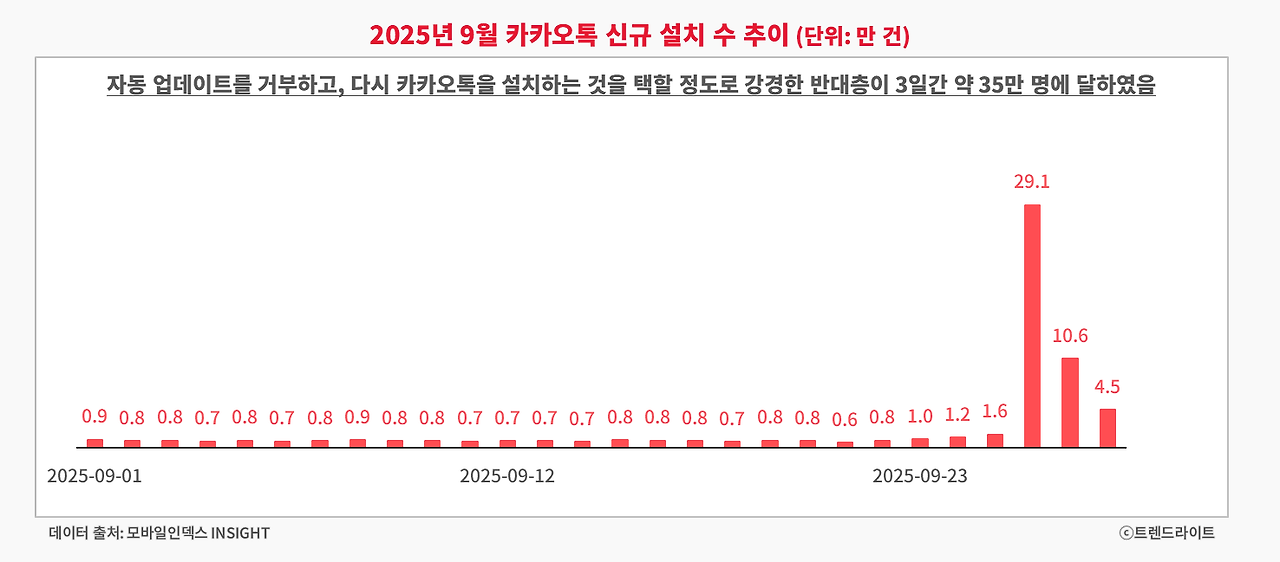

그럼에도 끝까지 버티지 못한 건, 이탈 자체보다 반발의 강도가 더 큰 위험으로 읽혔기 때문일 가능성이 큽니다. 라인·네이트온의 신규 설치가 각각 4배, 43배 늘었다는 보도도 있었지만, 합해도 일 5~6만 건 수준이라 서비스 체질을 흔들 규모는 아니었고요. 무엇보다 '실제 삭제까지 감행한 이탈자'는 많지 않았을 가능성이 큽니다.

적극적 반대층의 존재는 장기적으로 독이 될 가능성이 충분했고, 이는 철회를 결정하는 원인 중 하나였을 겁니다

반면 9/26 약 30만 건, 9/27 약 10만 건으로 급증한 카카오톡 ‘신규 설치’는 훨씬 큰 경고였을 겁니다. 이는 진짜 신규 유입이라기보다, 업데이트를 피하려는 재설치가 대거 발생했음을 뜻합니다. 즉, 적극적 반대층의 규모와 결집이 수치로 확인된 셈이죠. 이 지점에서 “원복 하자”는 내부 목소리에 힘이 실렸고, 결국 철회가 결정되었던 건 아닐까요?

내부 설득부터 다시 해야 합니다

이번 업데이트 자체는 카카오톡에 필요한 시도였다고 봅니다. 구체적 방식엔 비판할 지점이 많았지만요. 앞으로도 메신저에만 머무른다면 체류 시간 정체 = 광고 매출 정체의 악순환을 피하기 어렵다는 점은 분명했죠.

여론도 과했습니다. 그간 카카오가 쌓아온 부정적 이미지가 증폭 효과를 냈고요. 현업자 커뮤니티 일부에선 취지에 공감하는 목소리도 있었지만, 언론 기사에선 이런 논조를 찾기 어려웠습니다.

다만 결정적으로 아쉬웠던 건 내부 설득의 실패였습니다. 직원은 가장 중요한 옹호자여야 합니다. 그런데 내부 공감대가 부족했고, 블라인드를 중심으로 비판과 내밀한 이야기들이 밖으로 흘러나오면서 내러티브 주도권을 완전히 잃었습니다. 여론을 반전시킬 기회조차 잡지 못한 셈이죠.

개편 방식은 미흡할 수 있고, 예상을 벗어난 부정적 효과가 날 수도 있습니다. 그래도 내부 공감대만 탄탄했다면 외부 비판 속에서도 도전을 이어 갈 힘은 남았을 겁니다. 카카오톡에 변화는 여전히 절실합니다. 지금이라도 내부 정비를 충실히 마치고, 더 설득력 있는 모습으로 돌아와 유의미한 성과를 만들어 내길 바랍니다.

트렌드라이트는 국내 최대 규모의 커머스 버티컬 뉴스레터로, '사고파는 모든 것'에 대한 이야기를 다룹니다.

매주 수요일 아침, 가장 신선한 트렌드를 선별하여, 업계 전문가의 실질적인 인사이트와 함께 메일함으로 전해 드릴게요.